手机浏览器扫描二维码访问

第一章 海皮(第17页)

风又跑。风跑成扁平、宽阔的一大张,卷起来,变 成黑色使水手害怕。水手收帆,雨浇他的脸,闪电照亮 他的脊梁。风摘下桅杆,捏在爪尖把玩,然后随随便便 丢去了。

甲板上,水手排列尸体。风犯困,蜷成团,倚着信 号旗向下看着。尸体仰面朝天躺进海里,因它们曾是基 督徒。风慢慢甩尾,挨个儿嗅它们的脸;踩它们,使它 们下沉。

帆又升起来。风躺进帆里睡觉,帆就受孕。帆大 大地隆起了。帆分娩,船滑进港口。水将将吃住船的重 量。黑白牛记得风,从码头仓库踱出来认它。风拍一拍 牛颈铜铃。骑木头的湿漉漉人仔涌过来。到处都是骑木 头的人仔,覆盖水面,包围船。海在这里和盐挥别。

当盐快要完全消逝的时候,海就变成江河。

很久很久以前,我生吞过一只黄斑蝉。我要告诫 你:生吞活蝉等于自杀。蝉顺着你的食道下去,好像一 小丸火药落进管风琴箱。蝉的哀鸣将同时炸碎你的肚皮 和鼓膜,你会变成开花脑浆、稀烂肚肠,糊得到处都 是。假如你竟然完好如初,那绝对是行了大运。我此生 只吞过一次蝉。那时我少不更事。我行了大运。

有一天,我发现自己认识世界的方式是生吞。我 生吞蝉,认识了运气。我生吞塘鳏、甲由、水老鼠、迷 途海鸥,认识了珠江、贫贱、百家姓和海的风信。我生 吞飞鸟、游鱼、踩浅泥逃去童子鸡,然后认识汉字。我 也想生吞日月,可惜我的大胭从来射不中它们,所以我 从来黑白不分、阴阳莫辨。我越吞越饿,而不是饿了才 吞。我隐秘的渴望是生吞一个女人、一个男人、一个死 人。也许不止一个。但我从没想过生吞契家姐。要是我 能生吞自己,像一个翻转的荷包那样,我就能立刻认清 自己、预知命运的每个暗扣和关节。

现在,我最想生吞的是眼前这个番鬼,这个H。我 从芦竹间咬回这个名字。番鬼名字总是很长。番鬼一 且着落广州,就会被安上广州名字。广州名字总是很短 的,像一种短硬的草从番鬼头顶生起来。

门开了。进来一个瘦蠕蠕男人。望清楚,听清 楚——原来是细春。细春说:“升士打,”很快地扫我一 眼,“尾数已经结完。” H问:“会有手尾吗?"细春说: “那独眼龙是个无根无底人,即管放心。”

H讲句“好”,继续望实我。细春问:“大蛤蟆如何 处置? ” H说:“做你自己的事。”挥挥手,将细春,轻 悠悠,轻悠悠,扬木棉飞絮一样,扬出门去。门轻轻阖 起。屋里就剩我俩。

这是间蓝屋。四壁色水蓝蔼蔼,又稳又静,飘一阵 极浓酒味,真是怪。屋顶极之高。有阖紧的百叶窗,垂 落道道光痕。有大柜。有大台。大柜高,大台高。样样 事物都高、稳、静。有四枝吊灯。有布面屏风不知隔开 什么。树影映在屏风面上摇。

H快活透大气,从高脚凳面滑落,向我弯身望,直 至坐下。他十分欢欣地望了一阵,索性贴地趴,学我, 趴成蛙样,两手托腮。他更加快活了,蛙啊蛙,看看你 呀——他用一把怪钳从碟里钳起一尾死虾,递人笼子 来。那碟虾,是他亲自端人屋、摆向笼边的。我硬是不 动。他叹气,但快活。他说:你要习惯,你会习惯的。 连虾带钳放回去,继续热情、快活地望,两粒蓝眼珠在 眼眶里发震。我从未这样近切地望过蓝眼珠——近得, 望得见眼珠中央一颗黑星和它四溅的黑汁——而且,一 想到中流沙三千零九水上男女都绝无可能这样近切地望 过,就更加激动、更加要望。我和番鬼望过来望过去, 蛙眼瞪蓝眼,看看徐啊,他两手托腮,摇头摆脑,你是 从哪里钻出来的?同你相比,我前半生所遇不值一提, 你还会笑,只有人类才笑,你到底是什么?他那快活的 傻样像极了保仔宝。

那是我和H第二次见面,也是我闯入新世界的第 一天、第一个时辰。我还没反应过来。我肚里装着盲公 诱我上当的饵:六只田鼠,头五只很小,第六只有成年 公猫那么大——否则,我岂会愿意钻进这晦气笼子?

这个笼子呢,首先是臭。一阵臭烘烘山味。山的 胳肋底’味。山的屎眼味。笼枝上到处黏着什么东西的 绒毛、血污、屎痕尿痕。陆地与水终究不同!盲公锁起 门,用一大张污糟遨遢草笆密密实实包起笼。那张笆, 更臭!是新鲜公猫尿味、水牛屎浆味。那时候我们仍在 他的触版里。他一路棹艇一路唱:“好蛙仔,乖乖地,

1 [粤方言]胳肢窝。 发达上岸就靠你。”

后来大笼摇来摇去。有人搬搬抬抬,有人讨价还 价。听起来,一路上有许多人因我而快活。那也不错。 有人喇一声揭开草笆——蓝屋令我惊奇!我也快活起 来。我固然明白什么是牢笼,但如果笼中物个个快活、 其乐融融,我就不免怀疑:牢笼,有没有好的?难道世 间就绝无一种好的牢笼吗?——我愿意探索这个谜题, 于是静英英趴着不动,和眼前H四目相对,成全彼此 的快活、新意与思疑。

当其时,我对前路、退路、生路毫不担忧。你大 可指责我鼠目寸光。到下午,日光在蓝屋里倾斜了,翘 起来。门又打开,又进来个番鬼"一我认得他呀,是芦 竹林里另一个:詹士。詹士见到我,立刻像马一样大叫 (后来我在澳门认识了马),丢下手中提箱,绕着大笼转 足十圈,和H抱成一团打滚。他们大声笑、大呼小叫, 用拳头捶打彼此的排骨,大讲番话。他们越讲越轻,越 讲越慢,也不笑了,也不打滚了,变成两个托腮趴着、 一模一样的抒生兄弟,静英英望我。

詹士的眼珠是琥珀色水(没过几天,我就在这蓝屋 的大台面上认识了琥珀和它含起的小甲虫)。他们静英 英望,静英英笑,轻声细气讲,一次只讲三个音、五个 音。他们望我。我在他们之间望来望去。我们要互相望

得清清楚楚才好。那个时段像是发梦。是我梦见两个番 鬼。是我梦见两个番鬼梦见我。是对芦竹林的嫁接。是 芦竹林向更远地方伸出它肥美的淤泥舌头,任凭舌苔上 芦竹抽枝,扬出喇一啊一、喇一啊一的声音。时间那样 静,蓝蔼蔼的.他们望我,像你望向一种远的、辽阔的 事物,譬如大海洋,譬如星空和连绵赤裸的山。在中 流沙,没有一个人用这种方式望过。人们只在黄埔这样 望,朝狮子洋方向望去一那个方向开着大口,空空荡 荡,好像可以突然跌出去。

如果你像望向一种远的、辽阔的事物那样,望着一 个人,你就会快活起来。哪怕你周身是很挤逼的,或你 竟置身牢笼。你试一试那样望。你一下子望穿过去。你 会飞至一个静的、快活的地方。你试一试。

詹士爬起来,走向地上的提箱,掀开上盖,扯出层 层抽斗“ H仍趴着,同他讲讲笑笑。他们像两个鲜鲜出 水的人,游了很久,有一种快活的疲倦。而且他们并不 赶着去做任何事。他们好像天生不用做事,吃白食,享 清福。

月亮天梯

冰淇淋攻*温柔酷哥受 月时宁(攻)*简翛 攻是美貌超模,蓝眼白皮,不是混血是白化病,视力低。受是低调富二代,喜欢机车冲浪飞伞。两人情绪稳定,不软不弱不发疯 ——— “是脐钉吗?你有脐钉?”月时宁不禁对他刮目相看,男生连戴耳钉都不免被人评头论足。 简翛嗯一声,同时脚尖一挑,将车子换上更高的档位。 他们应声跑出了环路,车距变宽,背离城市,视野也渐渐随之开阔。 暮春的风无骨,丝丝灌入袖口,抚过藏在衣料下的皮肤,又不声不响从缝隙中逃逸。 “我们有多快?”他看不清仪表盘。 “40迈。”简翛说。 被护目镜滤色的空中,模糊的白云即将扑面,风阻直击周身,让他想起台风来临前紧贴海面奋力飞行的鸥鸟。 月时宁闭上眼,推开风镜,深嗅稀薄空气里阳光、尾气及简翛衣领上衣物柔顺剂的味道,隔着手套和掌心潮湿的汗水去感受另一个人的温度,旅程才开始,他竟在期待下一次,可他们之间会不会有“下一次”,尚无人知晓。 “能再快一点吗。”他问。 提速的音浪代替简翛回答,月时宁没有睁眼,看不到前路,只恍惚觉得他们要驶离地表。 他放开简翛,缓缓向两侧伸平双臂。 “好像在飞啊……” 简翛耐心等,而后抓他手按回腰间:“别飞了,抱紧。”...

水滨恋歌

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人……...

山海花铺

《山海花铺》作者:赖床不想动【完结+番外】 简介: 秦无寒原本只是找了个花店的工作,谁知道一时眼拙上了贼船,从此每天的生活都是心惊肉跳。 从花里面钻出来的鬼魂、大晚上蹲在窗口的巨型未知生物...

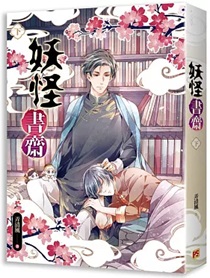

妖怪书斋

东街尽头新开了一家书店,有个很特别的名字——妖怪书斋。 书斋的主人是只从民国一觉睡到现在的妖怪,脾气古怪性格腹黑万年老不死,为了适应现代生活,他请了一个生活助理。 助理才是男一,颜正字丑冷幽默,能划水尽量不说话,要说话,尽量一句话把老板毒死。 所以,这个故事,有毒。 助理受老板攻,1V1,HE,轻松日常版都市奇谈。...

花开叶同生

他,凶狠残暴,性情古怪,每一个与他沾边的姑娘都销声匿迹。自幼受尽苦难,脸上一块黄金面具阻隔了他的心,却在万念俱灰之际遇到了此生挚爱,余生只为她而活,最后与她殉情而死。她,性格孤僻,情感缺失,从不与人结怨结缘。庶妹嫉妒害她,渣男冒充恩人,为谋利与公主合谋伤她亲友,暗中还有一伙神秘人在追杀她。一朝重生,她拾起懒散之心,......

红楼之剑天外来

那一年,贾府的大姑娘进入了大明宫,那一年,贾府诞下一个含玉的公子,那一年,贾府的四姑娘蹲在桃花树下,那一年,有个孩子吃着桃花酥讲着一个叫雪中的故事,那一年,大雪落漠北,有个年轻人一剑破甲两千六,剑气滚滚如潮,......红楼梦未醒,有剑天外来,沙场百战,纵横朝堂,柔情似水,且听风鸣!...